| |

|

|

東京陸軍少年飛行兵学校 校門

|

|

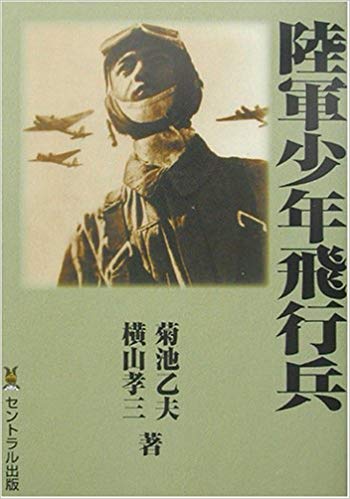

左の写真の本は、本会の菊池乙夫副会長が、少年飛行兵の体験を書いた本です。菊池さんは、90歳を超えていますが、元気にがんばっていらっしゃいます。

戦争を実際に体験された方からお話しを伺う機会は本当に貴重なものになってしまいました。

皆さんは、少飛という言葉をご存じですか?

少飛は、少年飛行兵の略称で、日本陸軍が14歳、15歳という少年を飛行兵に養成した陸軍少年飛行兵学校に由来しています。陸軍少年飛行兵学校の卒業生は少飛第〇期生と呼ばれていました。

1945(昭和20)年に終戦となった第二次世界大戦、太平洋戦争は、航空機による戦闘が重要な役割を持ち戦争末期には航空機で大量の爆弾を抱え、アメリカ艦隊に体当たりするという、命をかけた特別攻撃(特攻)が行われました。

日本陸軍、日本海軍とも、航空兵が不足し、陸軍は少年飛行兵学校、海軍は飛行予科練習生の制度をつくり航空兵の増強を図りました。どちらも14~15歳以上の少年が対象で、全国から公募し、多数の少年が応募しました。

陸軍では「少年飛行兵(少飛)」、海軍では「飛行予科練習生(予科練)」と呼ばれた若い航空兵が、戦争末期に沖縄に出撃した特別攻撃隊の主力を担っていました。

陸軍少年飛行兵学校は、東京陸軍少年飛行兵学校の他、滋賀の大津陸軍少年飛行兵学校、九州の大分陸軍少年飛行兵学校の3校があり、約4万4千人が卒業し4千5百人が戦死し、その1割が特攻兵だったと言われています。1年間の基礎教育と軍事教練を行い、操縦、通信、整備の各上級学校へ進んで専門的訓練を受け、更に戦地でも訓練を重ねる制度でした。終戦近くになって戦況が緊迫するにつれて、基礎訓練、上級学校の訓練は、短縮され、戦争末期には僅か17歳の少飛出身の航空兵が特攻死する状況が生まれていました。

戦後、全国の少飛出身者は、全国少飛会や同期会などで情報を整理し、名簿や体験記等を出版し手記を発表するなどしてきました。東京では、元少年飛行兵と東京陸軍少年飛行兵学校の職員が「少飛平和祈念館設立委員会」を設立し、学校跡地に「陸軍少年飛行兵揺籃の地」や「東航正門跡」の石碑を建立するとともに

「予科練のような資料館」の設置を要望し活動してきました。活動の一部は、学校跡地に作られた「武蔵村山市歴史民俗資料館分館」として結実しています。

陸軍の少飛は、海軍の予科練と比較しあまり良く知られていません。海軍の予科練は有名な「若鷲の歌」にある「霞ヶ浦」の海軍航空隊跡地に、「予科練平和記念館」が設立され、飛行予科練習生の学習や訓練、生活の様子、手記等が展示され、小中高校生等が戦争の実態と平和の尊さを学ぶ貴重な場となっています。

私達「陸軍少飛平和祈念の会」は、「少飛平和祈念館設立委員会」の意思を受け継ぎました。東京に陸軍少年飛行兵学校の本校が存在し、全国から少年飛行兵が東京に集まり、育てられ、戦場に赴いていった事実を記録し、また、元少飛の思いを後世に伝えるためにビデオ収録を行い、将来的に「少飛平和祈念館」の設立をめざしています。

現在生存されている元少飛の方々は、最後の第20期生でも90歳近くになっています。私達は今、元少飛の方々の体験や思いをお話ししていただき、ビデオに収録する活動を最優先に行っています。元少飛の方々の言葉を記録する機会が永遠に失なわれる前に、一人でも多くの元少飛の方々のビデオ収録を行いたいと考えています。

元少飛の方々、関係者の皆さまで、ビデオ収録にご協力いただける方は、是非連絡していただけますようお願いいたします。 heiwakinen@sho-hi.jp

陸軍少飛平和祈念の会 |